Die Hauptburg

Die Hauptburg von Angern war eine nahezu quadratische Inselanlage mit ringförmigem Wassergraben, massivem Bruchsteinsockel und einer ursprünglich bis zu 8 Meter hohen Wehrmauer. Der östliche Palas übernahm zugleich die Funktion der Ringmauer und enthielt bauzeitliche Tonnengewölbe, die bis heute erhalten sind. In Kombination mit dem Wehrturm auf der separaten Turminsel bildete die Hauptburg ein gestaffeltes Verteidigungssystem, das typisch für hochmittelalterliche Wasserburgen in der Altmark war.

- Details

- Kategorie: Die Hauptburg

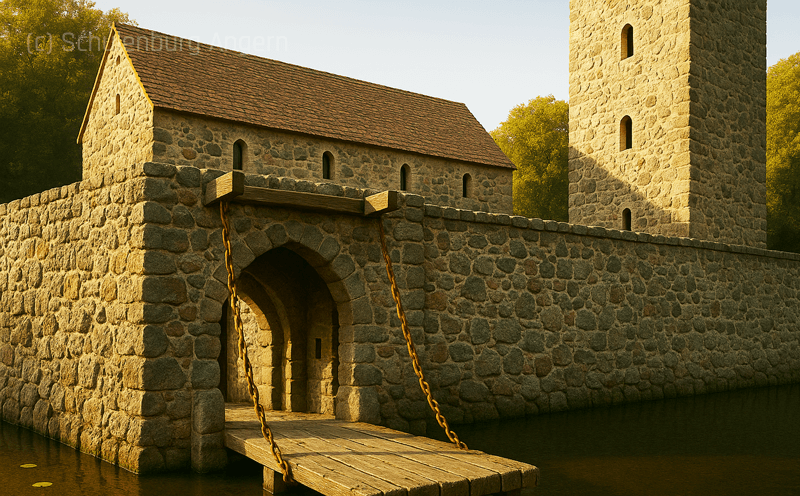

Die Ringmauer an der Hauptburg Angern um 1350: Struktur und Funktion im Kontext mittelalterlicher Wasserburgenarchitektur. Die Hauptburg der Wasserburg Angern, erbaut um 1341, war Teil eines typischen Verteidigungssystems niederungsgeprägter Burgen im mitteldeutschen Raum.

KI generierte Rekonstruktion der Westseite der Burg mit westlicher Ringmauer, vermuteter Zugbrücke, Palas und Bergfried

- Details

- Kategorie: Die Hauptburg

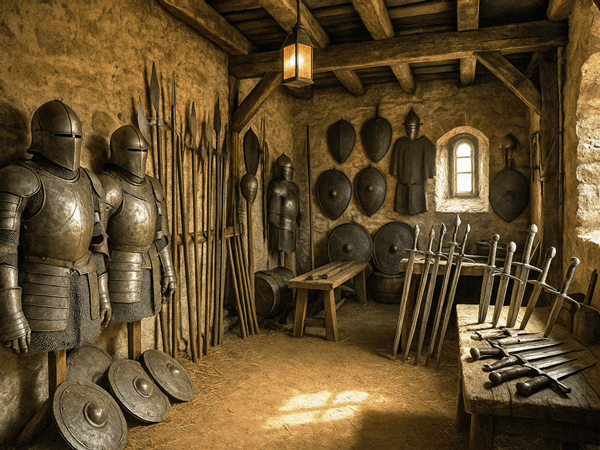

Der Wehrgang der Burg Angern im architekturhistorischen Kontext. Die Ringmauer der Burg Angern um 1350 besaß mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen umlaufenden, gemauerten Wehrgang, wie er bei spätmittelalterlichen Höhenburgen in Süddeutschland oder Böhmen üblich war.

KI generierte Ansicht des südlichen Wehrgangs der Burg Angern mit Palas

- Details

- Kategorie: Die Hauptburg

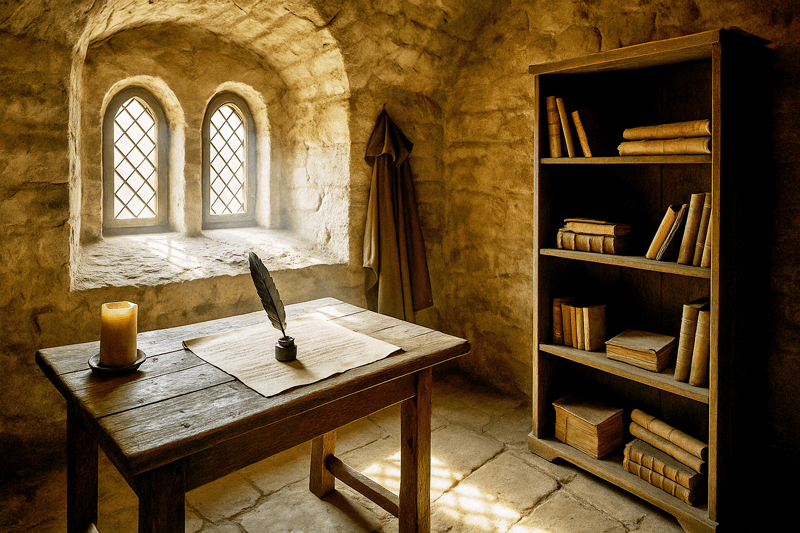

Der Zwischenraum zwischen Palasgewölbe und Ringmauer in der Burg Angern – Bauarchäologische Analyse und funktionale Deutung: Die hochmittelalterliche Wasserburg Angern in der Altmark weist eine bemerkenswerte strukturelle Besonderheit auf: Zwischen dem nördlichsten erhaltenen Tonnengewölbe im Palasbereich der Hauptburg und der nördlichen Ringmauer besteht ein etwa 4 Meter breiter Raum, der weder unterkellert noch gewölbt ist. Dieser Zwischenraum, der deutlich breiter ist als die übliche Mauerstärke der Ringmauer, wirft Fragen nach seiner bauzeitlichen Funktion, Erschließung und historischen Entwicklung auf.

- Details

- Kategorie: Die Hauptburg

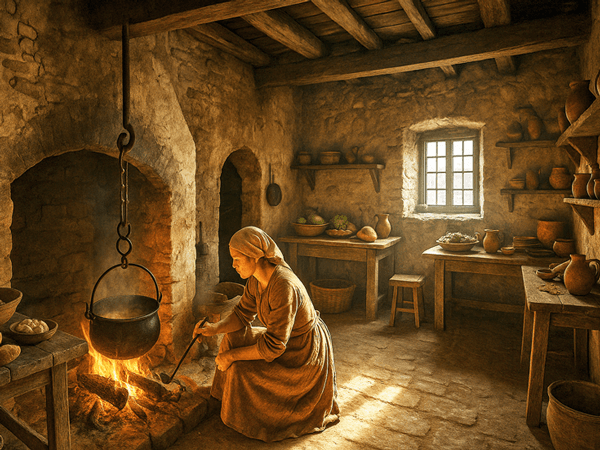

Rekonstruktive Betrachtung des Zugangs zur Hauptburg der Burg Angern um 1340. Die Frage nach dem Zugang zur Hauptburginsel der hochmittelalterlichen Wasserburg Angern berührt zentrale Aspekte der Verteidigungsarchitektur, der Funktionslogik und der territorialen Erschließung. Obwohl das Überweggeschehen zwischen Vorburg und Hauptburg im späteren Verlauf der Geschichte – insbesondere durch die barocken und klassizistischen Umbauten – überformt wurde, ist für die Zeit um 1340 keine archäologische oder kartografische Evidenz erhalten. Der folgende Beitrag rekonstruiert den Zugang zur Hauptinsel auf Grundlage funktionaler Plausibilität, typologischer Vergleichsfälle und der topografischen Gegebenheiten der Gesamtanlage.