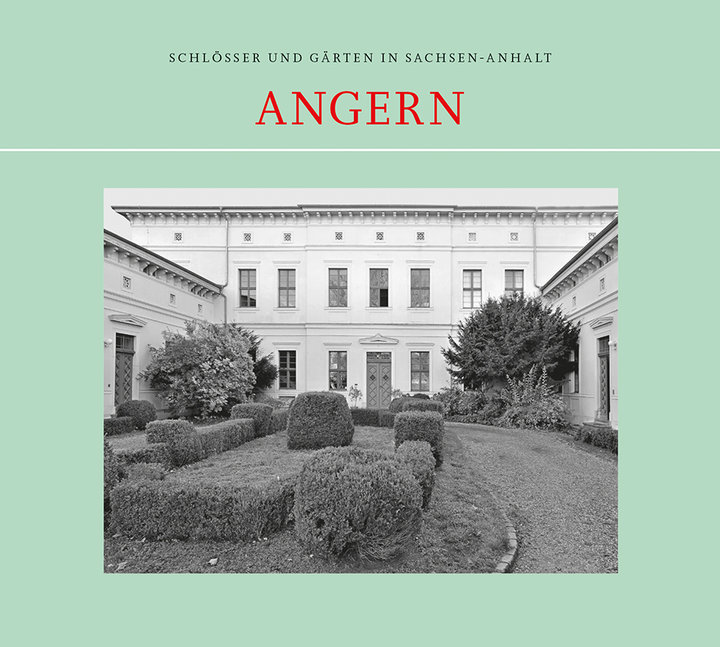

Die Rüstkammer der Burg Angern um 1340 – Funktion, Lage und baugeschichtliche Einordnung.Die Rüstkammer zählte in jeder mittelalterlichen Burg zu den sicherheitsrelevanten Kernbereichen. Sie war kein Repräsentationsraum, sondern ein klar funktional definierter Ort für die Aufbewahrung und Pflege der Waffen, Rüstungen und sonstigen militärischen Ausrüstung. In der Burg Angern, einer kompakten Inselburg mit zentralem Palasbau, lässt sich ihre Lage mit hoher Wahrscheinlichkeit im südlichen Tonnengewölbe des Palas verorten – ein Bereich, der heute verschüttet, bauhistorisch aber eindeutig belegbar ist.

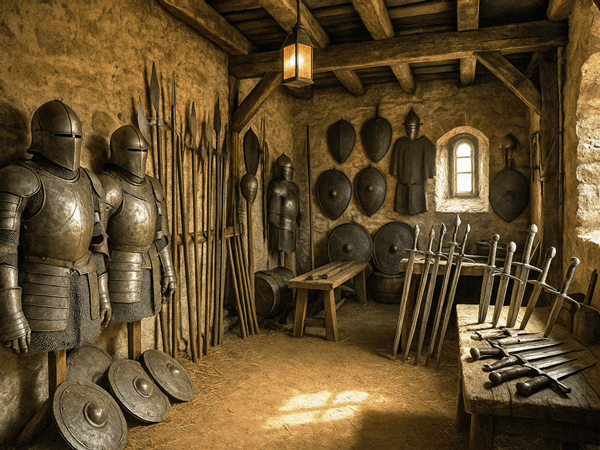

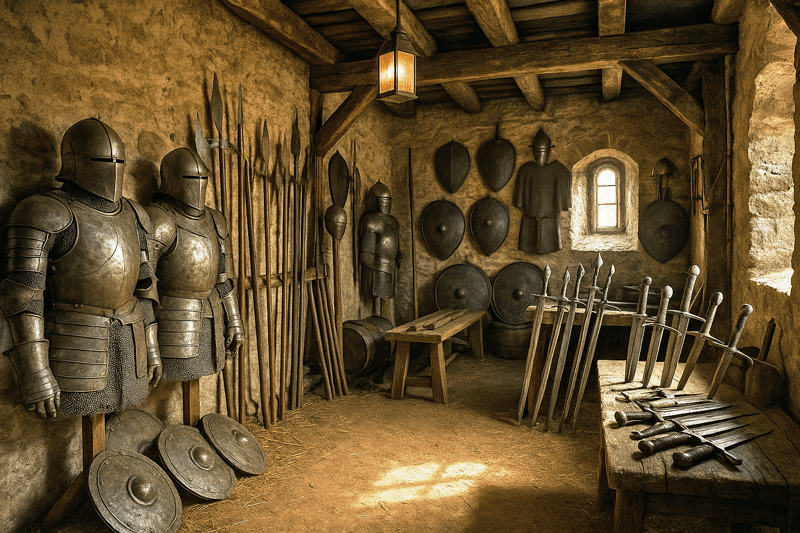

KI generierte Ansicht der Rüstkammer im südlichen Palas Erdgeschoss

Funktion und Ausstattung: Die Rüstkammer der Burg Angern beinhaltete eine breite Palette an Waffen und Ausrüstung, die den Anforderungen einer befestigten Niederungsburg im Grenzbereich des Erzstifts Magdeburg gerecht wurde. Neben Kurzschwertern und Streitäxten fanden sich vor allem Hieb- und Stoßwaffen für Fußknechte, wie Spieße, Gleven oder einfache Hellebarden. Zur Fernverteidigung waren mehrere Armbrüste samt einer hölzernen Bolzentruhe vorhanden, möglicherweise auch Langbögen, wenngleich deren Gebrauch stärker im englisch-französischen Raum verbreitet war. Schutzwaffen umfassten Rundschilde aus Holz mit Lederbezug, einfache Topfhelme und Kettenhemden, die entweder in Truhen gelagert oder über Holzböcken gehängt wurden. Die Waffen waren meist einfach, funktional und robust, ausgelegt auf den praktischen Einsatz und nicht auf zeremonielle Wirkung.

Waffenpflege und Instandhaltung: Die Instandhaltung der Waffen war ein integraler Bestandteil des Betriebs einer mittelalterlichen Rüstkammer. Im feuchten Kellerklima eines Bruchsteingewölbes war die regelmäßige Pflege unerlässlich, um Korrosion zu vermeiden. Metallteile wurden mit Talg oder tierischen Fetten behandelt, Holzschäfte geölt, Lederbänder ausgetauscht. In der Kammer befand sich vermutlich eine einfache Werkbank mit Grundausstattung: Amboss, Wetzstein, Feilen, Riemenschneider und eiserne Klammern. Diese Reparaturarbeiten wurden vom Rüstknecht oder einem angestellten Schmied übernommen, der in Friedenszeiten beschädigte Rüstungsteile instand setzte, Helmriemen verstärkte oder Bogensehnen erneuerte.

Organisation und Kontrolle: Die Rüstkammer unterstand der Aufsicht des Burgvogts oder eines besonders betrauten Rüstknechts. Der Zugang war verschlossen; der Schlüssel wurde zentral verwahrt. Die Ausgabe von Waffen erfolgte ausschließlich auf Befehl, z. B. im Verteidigungsfall, bei Alarm, Musterung oder zur Ausrüstung des Wachpersonals. Eine schriftliche Inventarisierung ist nicht belegt, jedoch denkbar. Wahrscheinlicher ist eine Markierung der Waffen durch eingeritzte Zeichen oder Besitzsymbole. Möglicherweise existierte ein einfaches Schildbuch, das Waffen Besitzern zuordnete – etwa über Wappenfarben oder Initialen.

Sozial- und Rechtsordnung: Die Rüstkammer war nicht nur ein funktionaler, sondern auch ein sozial codierter Raum. Die Verfügung über Waffen war im mittelalterlichen Rechtssystem dem Stand vorbehalten: Nur Adelige, Vasallen oder vom Burgherrn eingesetzte Beamte hatten das Recht zur Waffenführung. Die einfache Dienerschaft durfte Waffen nur im Notfall oder auf ausdrückliche Anweisung tragen. Die Rüstkammer markierte somit eine institutionalisierte Grenze zwischen Herrschaft und Dienst, zwischen bewaffneter Macht und abhängiger Funktion. Im Rahmen des Lehnsrechts war der Burgherr verpflichtet, im Kriegsfall ein Aufgebot zu stellen – die Rüstkammer wurde dadurch zum operativen Zentrum dieser Wehrpflicht.

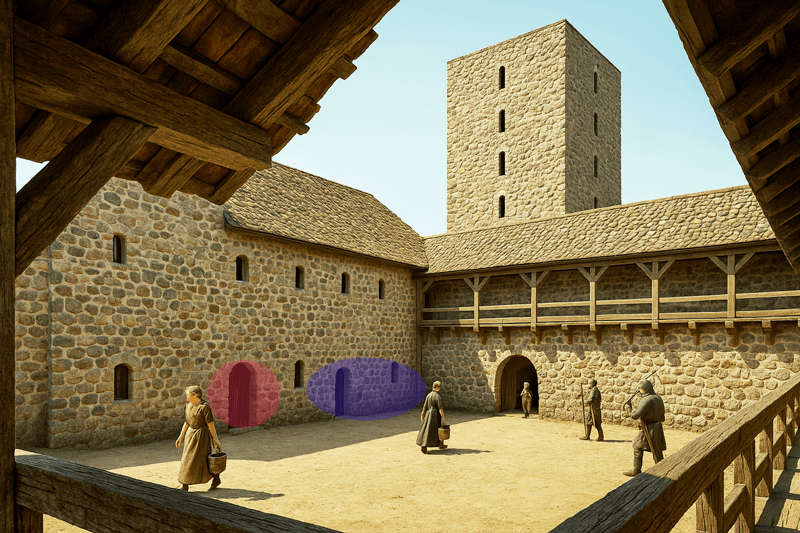

Eingang zur Rüstkammer im südlichen Palas Erdgeschoss (blau markiert)

Vermutete Lokalisierung der Rüstkammer (um 1340)

Die Rüstkammer der Burg Angern war um 1350 mit hoher Wahrscheinlichkeit funktional im südlichen Tonnengewölbe des Palas untergebracht. Diese Annahme stützt sich auf bauliche Gegebenheiten, strategische Überlegungen sowie Vergleiche mit anderen hochmittelalterlichen Wasserburgen in der Altmark und den angrenzenden Regionen.

Lage und Erschließung: Das südliche Gewölbe der Hauptburginsel bietet ideale Voraussetzungen für eine Rüstkammer: Es liegt geschützt, besitzt ein stabiles Raumklima, ausreichendes Volumen und eine interne Erschließung ohne direkte Außenöffnung. Seine Nähe zur südlichen Ringmauer, zum Wehrgang und zur Turminsel ermöglichte einen schnellen Zugriff auf Waffen im Verteidigungsfall – sei es über den Innenhof, einen Wehrgang oder die feste Zubrücke zum Bergfried. Diese Lage erlaubte eine schnelle Bereitstellung von Rüstzeug durch das Gesinde, ohne Durchgang durch Wohnräume oder Haupterschließungen. Auch bei einem Rückzug konnte die Turmeinheit somit rasch versorgt werden.

Funktionale Eignung: Rüstkammern des 13. und 14. Jahrhunderts befanden sich meist in massiven, kühlen, feuersicheren Räumen. Das südliche Tonnengewölbe in Angern – errichtet aus unregelmäßigem Feldstein – entspricht diesen Anforderungen in hohem Maße: stabile Lagerbedingungen, gleichmäßige Temperaturen, Schutz vor Brandeinwirkung. Die solide Wandstruktur ermöglichte die Anbringung von Waffenständern, Haken und Truhen; der ebenerdige Zugang erleichterte Transport und Organisation auch unter Zeitdruck.

Typologie und Parallelen: Vergleichbare Burganlagen – etwa Ziesar, Kalbe, Lenzen oder Beetzendorf – belegen die typische Lage von Rüstkammern in den Erdgeschossen des Palas oder angrenzender Wehrbauten. Auch dort wurden Rüstkammern nicht als repräsentative, sondern als geschlossene Funktionsräume eingerichtet – immer nahe zu strategischen Punkten wie Zugang, Turm oder Wehrgang. Die Konzeption in Angern folgt diesem Muster in klarer Weise.

Bedeutung und weiterer Forschungsbedarf: Die genaue Ausstattung und Nutzung der Räume lässt sich erst durch weitere bauarchäologische Untersuchungen klären – insbesondere im Bereich vermauerter Durchgänge, Treppen oder Einbauspuren. Sollte sich die Vermutung bestätigen, dass das südliche Tonnengewölbe als Rüstkammer diente, würde dies ein zentrales Element der hochmittelalterlichen Verteidigungslogik rekonstruierbar machen.

Fazit: Die Rüstkammer war kein bloßes Lager, sondern ein integraler Bestandteil der militärischen Infrastruktur der Burg Angern – funktional zwischen Hof, Wehrgang und Turm eingebunden. Ihre Rekonstruktion bietet wertvolle Einblicke in Organisation, Logistik und Selbstverteidigung spätmittelalterlicher Burgen und reflektiert die Lebensrealität eines niederadligen Herrschaftszentrums im 14. Jahrhundert.

Quellen

- Gutsarchiv Angern, Rep. H, Nr. 4 (18.11.1737), Nr. 7 (22.01.1738).

- Brigitte Kofahl: Dorfchronik Angern

- Bergner, Heinrich: Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolmirstedt, Halle 1911.

- Dehio, Georg: Kunstdenkmäler Sachsen-Anhalt I, München / Berlin 1990.

- Krahe, Friedrich-Wilhelm: Burgen des deutschen Mittelalters. Grundriss-Lexikon, Würzburg 1988.

- Eggers, Hans Jürgen: Burgenkunde, München 1956.

- Toman, Rolf (Hrsg.): Burgen und Schlösser in Deutschland, Köln 2005.

- Vergleichende Bauforschung: Beetzendorf, Lenzen, Tangermünde (publiziert in regionalen Denkmalverzeichnissen, z. T. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt).