Kaufmann, Lehnsträger und Burgherr in Angern. Werner V. von der Schulenburg gehört zu den frühesten namentlich bekannten Mitgliedern der Familie, die sich dauerhaft auf dem Gut Angern niederließen. Seine Bedeutung liegt nicht allein in seiner Funktion als Mitbelehnter mit der dortigen Burg, sondern vor allem in seiner Rolle als Vertreter eines Adels, der im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit zunehmend auch städtisch-wirtschaftliche Handlungsspielräume wahrnahm.

Im Jahr 1424 wurde Werner gemeinsam mit seinem Bruder Bernhard VI. sowie mehreren Mitgliedern der Familie von Zerbst von Erzbischof Günther von Magdeburg mit der Burg Angern belehnt. Die Verleihung erfolgte im Rahmen eines Pfandvertrages über 400 rheinische Gulden – ein Vorgang, der sowohl den finanziellen Druck auf die landesherrliche Seite als auch die wachsende Kreditmacht des regionalen Adels dokumentiert【1】.

Während Bernhard VI. als Rat und Hauptmann in der Altmark diplomatisch-politisch tätig war, tritt Werner besonders in wirtschaftlichem Kontext in Erscheinung. In einem Rechtsstreit mit dem Rat der Stadt Magdeburg erscheint er 1456 und 1459 als „Werner von der Schulenburg, Bürger zu Magdeburg“. Diese Bezeichnung ist keineswegs als sozialer Abstieg zu interpretieren, sondern verweist vielmehr auf die Doppelrolle adeliger Kaufleute, wie sie für den spätmittelalterlichen Übergangsadel typisch ist: wirtschaftlich aktiv in der Stadt, rechtlich abgesichert durch adlige Herkunft【2】. Der Rechtsfall betraf die Versiegelung eines Speichers, vermutlich durch den Stadtrat, was Werner energisch anfocht. Die Quelle legt nahe, dass er – möglicherweise als Speicherbesitzer, Kaufmann oder Gläubiger – von restriktiven Maßnahmen betroffen war und sich mit juristischer Klarheit dagegen wehrte【3】.

Als Lehnsträger und Mitbelehnter mit Angern ist Werner V. somit nicht nur Teil der adligen Besitzgeschichte, sondern auch ein Repräsentant adliger Kapitalmacht im urbanen Raum. Der Wechsel zwischen ländlich-lehnsherrlicher Funktion und städtisch-kaufmännischem Auftreten kennzeichnet ihn als typischen Vertreter des spätmittelalterlichen Niederadels, der seine Handlungsspielräume zwischen Stadt und Land neu definierte.

Über seinen Tod gibt es keine direkte Nachricht, doch seine letztmalige Erwähnung 1459 erlaubt die Annahme, dass er zwischen 1459 und etwa 1460 verstorben ist. Seine Nachkommen führten die sogenannte mittlere Linie derer von der Schulenburg auf Angern weiter, die sich nachweislich am „alten Hof“ neben der Kirche ansiedelte – vermutlich jener Hofstelle, die ursprünglich unter seiner Führung gestanden hatte【4】.

Fußnoten

- Vgl. Johann Friedrich Danneil: Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg, Bd. 2. Salzwedel 1847, S. 156.

- Ebd., S. 156–157. Siehe auch: Werner v. d. Schulenburg wird in der Stadtschrift als „bürgerlicher Kaufmann“ bezeichnet.

- Vgl. Eintrag zur Klage des Werner von der Schulenburg gegen die Versiegelung eines Speichers durch den Magdeburger Rat (ebd.).

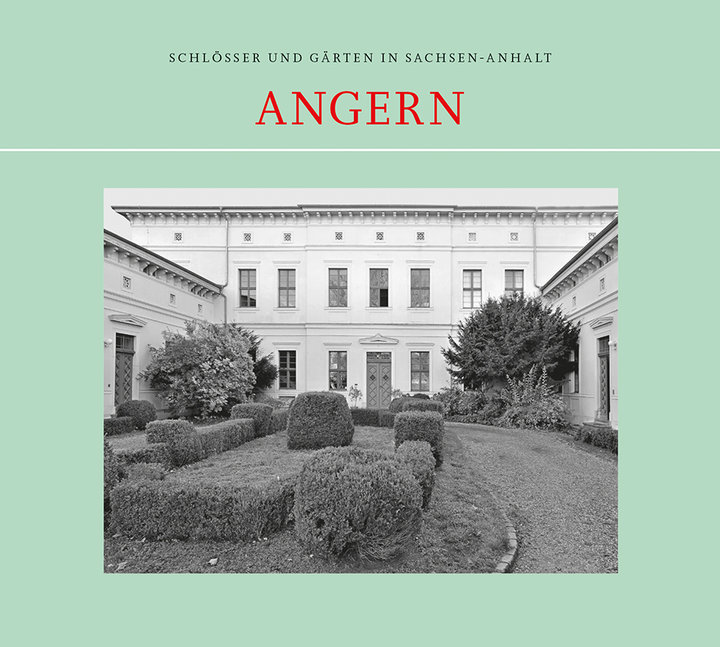

- Zur Lokalisierung der mittleren Linie in Angern vgl. Archiv Schloss Angern, Findbuch Rep. H 13; Inventare der frühen Neuzeit, sowie den Lageplan der Hofstellen.