Konsolidierung und Fragmentierung adeligen Besitzes im 14. Jahrhundert. Henning I. von der Schulenburg († 1378) war ein markanter Vertreter der weißen Linie des Geschlechts von der Schulenburg und ist als Knapp[e] auf Beetzendorf und Angern bezeugt. Er war ein jüngerer Sohn Werner V. und trat spätestens 1341 in die urkundlich dokumentierte Familiengeschichte ein, als er seinen älteren Bruder Werner IV. in der Lehnhierarchie nachfolgte. In der Urkunde von 1337 wird er nicht genannt, was nahelegt, dass er zwischen 1337 und 1341 die Mündigkeit erreichte.

Henning I. führte seine Adelskarriere mit der für nachgeborene Söhne typischen Begrenzung fort: Die Ritterwürde wurde ihm ebenso wenig wie seinem Vater verliehen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, Besitz- und Allianzenpolitik zu betreiben. Zwischen 1341 und 1376 wird er in zahlreichen Urkunden gemeinsam mit seinen Brüdern und Vettern genannt . In dieser Zeit firmiert er meist in Verbindung mit Werner IV., Werner V. und Heinrich I. – letztere beide lassen sich genealogisch schwerer eindeutig zuordnen, was die verwickelte Quellenlage der weißen Linie verdeutlicht.

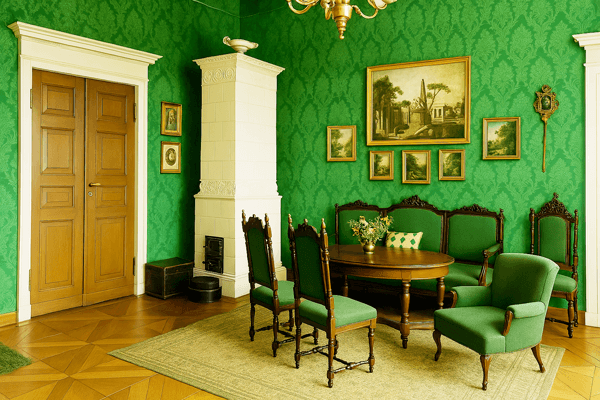

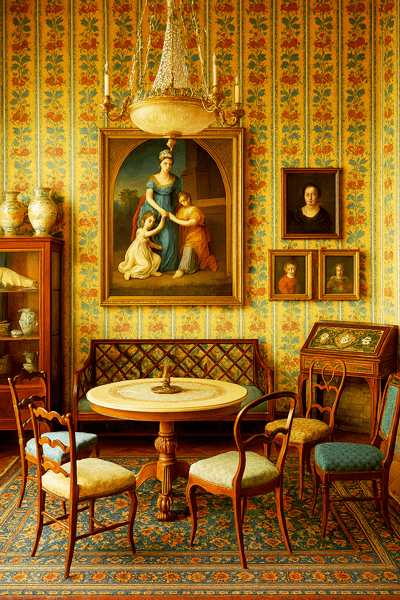

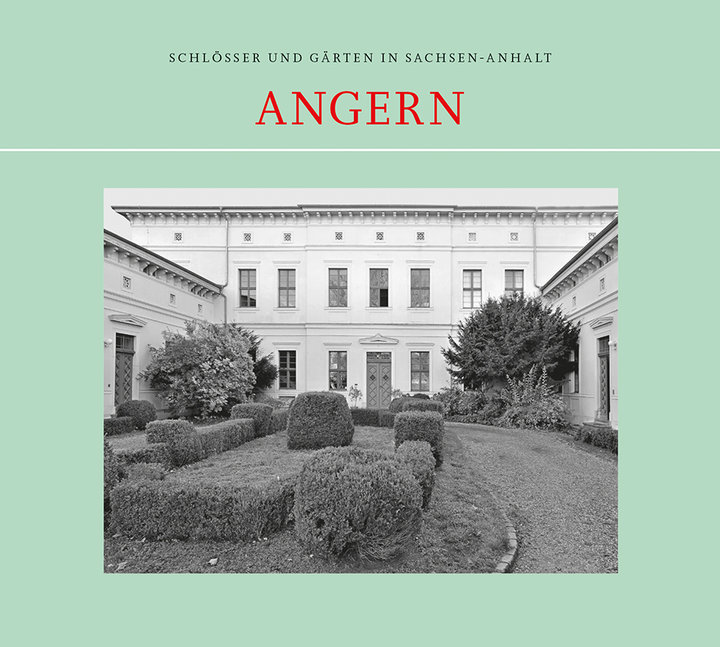

Ein zentraler Bestandteil seiner Lebensführung war das Rittergut Angern, das spätestens seit 1351 in seinem Teilbesitz erscheint. Dies geht besonders deutlich aus einer Verkaufsurkunde hervor, in der Henning gemeinsam mit seinen Brüdern Anteile am Gut an das Kloster Hedersleben abtrat. Später, im Jahr 1373, wird Henning als Burglehner der Burg Calvörde erwähnt, was auf eine standesgemäße Verbindung zwischen seinem Namen und territorialem Einfluss deutet . Die Verleihung der Privilegien an das Kloster Calvörde durch Kaiser Karl IV. im selben Jahr nennt Henning explizit als Beteiligten .

Henning I. scheint 1376 oder 1378 verstorben zu sein, da er in Lehnsbriefen aus dem September 1378 nicht mehr erwähnt wird, jedoch seine Söhne Bernhard V. und Hans II. erstmals erscheinen . Diese beiden Söhne setzten die Linie Henning I. zunächst fort. Die genealogische Differenzierung ist nicht immer eindeutig, da spätere Urkunden verschiedene Personen gleichen Namens als „den Älteren“ oder „den Jüngeren“ bezeichnen – ein Hinweis auf die Vielfalt gleichnamiger Nachkommen innerhalb der Familie von der Schulenburg .

Henning I. steht somit exemplarisch für eine Phase des Übergangs im spätmittelalterlichen Adel: zwischen Ritterideal und verwaltendem Niederadel, zwischen lehnsrechtlicher Gebundenheit und dynastischer Expansion. Die Besitzstruktur in Angern und Beetzendorf zeigt seine Rolle als Bindeglied in der territorialen Sicherung des Familienvermögens, gleichzeitig aber auch die zunehmende Fragmentierung adeliger Besitzverhältnisse im Spätmittelalter.

Fußnoten

- Vgl. Schulenburg, Geschichte des Geschlechts, Band 2, Nr. 157, S. 305.