Die östliche Außenwand des Palas der Burg Angern stellt einen bauhistorisch aufschlussreichen Befund dar, der wesentliche Rückschlüsse auf die funktionale Organisation und differenzierte Bauweise innerhalb der hochmittelalterlichen Gesamtanlage erlaubt. Mit einer Wandstärke von lediglich 90 cm weicht sie deutlich von der massiven Konstruktion wehrtechnisch exponierter Bauteile ab und spiegelt damit eine gezielt reduzierte Mauerwerksausbildung in weniger gefährdeten Zonen wider. Als rückwärtige Begrenzung eines tonnengewölbten Erdgeschossraumes ausgeführt, der direkt an den wasserführenden Graben grenzt und zugleich durch den südlich anschließenden Bergfried flankengesichert war, zeigt die Wand typische Merkmale wirtschaftlich genutzter, nichtrepräsentativer Funktionsbereiche im Burgenbau des 14. Jahrhunderts.

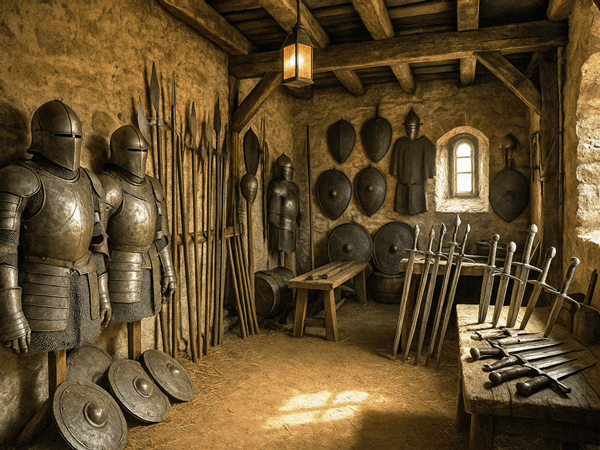

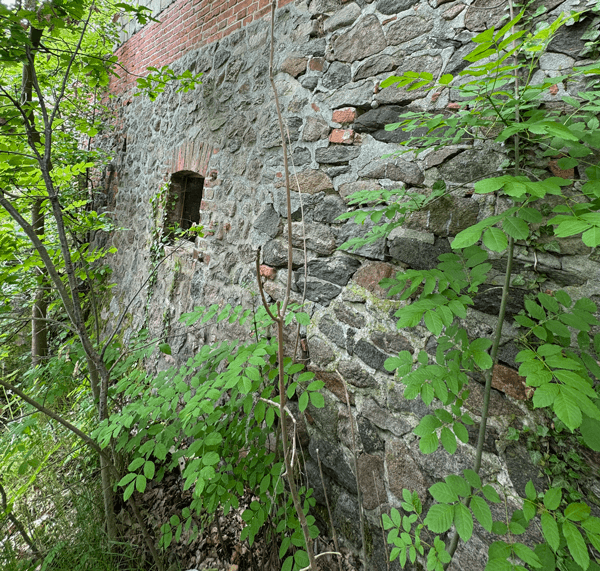

Außenansicht der Fensteröffnung mit östlicher Außenmauer des Palas am nördlichen Gewölbe

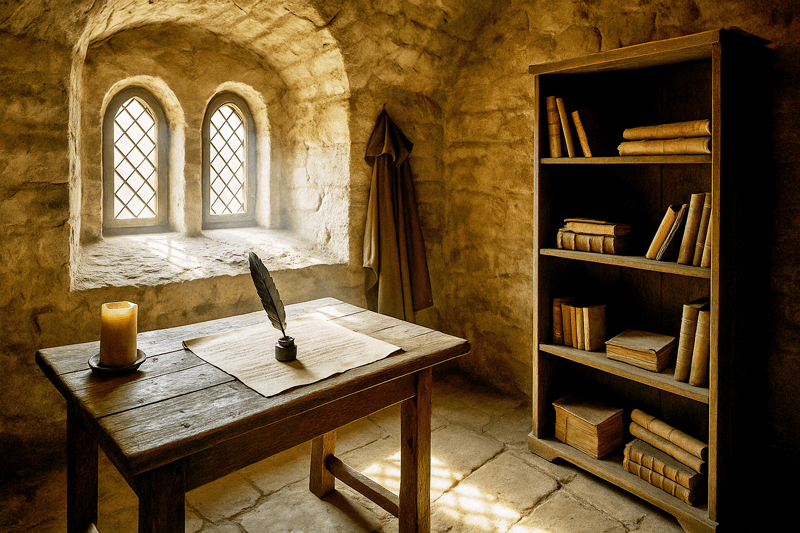

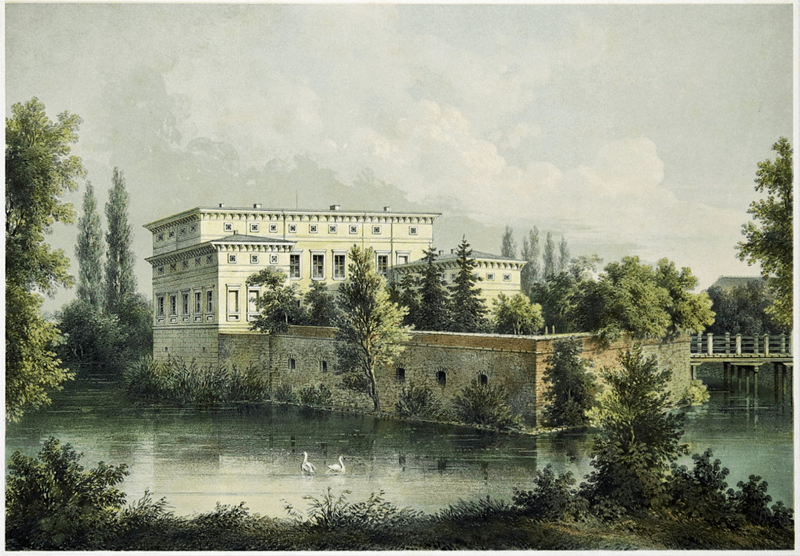

Außenansicht der östlichen Außenmauer des Palas mit Fenstern - Stich von Duncker

Lage und Kontext: Der hier untersuchte Mauerabschnitt bildet die östliche Außenwand des Palas auf der Hauptburginsel der Burg Angern. Diese Wand grenzt unmittelbar an den ehemaligen Wassergraben, der die Hauptburginsel vollständig umgab, und ist Bestandteil eines tonnengewölbten Erdgeschossraumes, der funktional und typologisch dem hochmittelalterlichen Palas Erdgeschoss zuzuordnen ist. Die Struktur der Wand ist sowohl durch historische Schwarzweißaufnahmen als auch durch aktuelle fotografische Dokumentationen von Innen- und Außenbereich belegt. In ihrer unteren Hälfte ist die Wand bis zur Fundamentzone freigelegt und erlaubt dadurch eine detaillierte bauhistorische Analyse. Ihre Lage innerhalb des ältesten Kernbereichs der Burg macht sie zu einem wichtigen Bauteil für die Rekonstruktion der hochmittelalterlichen Bau- und Nutzungsgeschichte.

Maueraufbau und Bauphasen

Die Wand weist eine durchschnittliche Stärke von etwa 90 Zentimetern auf und zeigt eine klar differenzierbare Gliederung in drei Abschnitte: einen mittleren Bereich mit bauzeitlichem Fenster, einen nördlichen, später überarbeiteten Abschnitt sowie einen deutlich überformten südlichen Wandteil. Materialwahl, Mörtelzusammensetzung, Schichtung und sichtbare Eingriffe unterscheiden sich jeweils deutlich voneinander.

Mittlerer Abschnitt (Fensterzone)

Der mittlere Wandabschnitt, der sich unmittelbar östlich des tonnengewölbten Hauptraums befindet, besteht aus unregelmäßigem Bruchsteinmauerwerk, das aus unbehauenen Granit- und Gneisgeröllen regionaler Herkunft zusammengesetzt ist. Die Steine sind lagerhaft, jedoch nicht exakt geschichtet. Als Bindemittel dient ein kalkhaltiger, grobkörniger Mörtel mit deutlichen mineralischen Einschlüssen. Der Mauerverband in diesem Bereich ist in sich homogen und lässt keine Hinweise auf spätere Überarbeitungen erkennen. Aufgrund der Materialität, Technik und Einbindung des Fensters in die Gewölbebasis ist dieser Abschnitt zweifelsfrei der hochmittelalterlichen Erstbauphase um 1340 zuzuordnen.

Besonders hervorzuheben ist eine original erhaltene, segmentbogig überwölbte Fensteröffnung von etwa 40 × 40 cm, die mittels hochkant gesetzter Ziegellaibungen ausgebildet ist. Die Mauerstruktur um das Fenster ist vollständig intakt, ohne Hinweise auf nachträgliche Einfügungen oder Veränderungen. An der inneren Laibung sind stark korrodierte Eisenreste nachweisbar, die vermutlich von einem historischen Sicherungselement – etwa einem Fenstergitter oder einem Verriegelungshaken – stammen.

Nördlicher Abschnitt (nördlich der Fensterzone)

Nördlich der Fensterzone zeigt die Wandstruktur ein verändertes Gefüge. Zwar handelt es sich weiterhin um Bruchsteinmauerwerk, doch ist die Auswahl der Steine regelmäßiger, mit tendenziell kleineren Formaten und einem deutlich stärkeren Horizontalbezug in der Schichtung. Die Mörtelfuge ist schmaler und heller, was auf einen feineren, weniger kalkreichen Mörtel hindeutet. Auffällig ist eine vertikale Trennfuge mit geringfügigem Versatz zum mittleren Abschnitt, die auf eine später vorgenommene Reparatur hindeutet. Zudem sind vereinzelt Backsteinfragmente eingebettet, die eine gezielte Ausbesserung mit verfügbaren Sekundärmaterialien nahelegen.

Diese Merkmale sprechen für eine nachträgliche Instandsetzung, vermutlich im Rahmen frühneuzeitlicher Umnutzungsphasen oder infolge witterungsbedingter Schäden. Eine genaue Datierung ist nicht möglich, der Befund legt jedoch eine Reparatur im 18. oder 19. Jahrhundert nahe.

Südlicher Abschnitt

Im südlichen Bereich der Ostwand ist eine komplexe Schichtabfolge ablesbar, die mindestens drei Bauphasen erkennen lässt: Die unterste Zone besteht aus einem grob versetzten Bruchsteinfundament mit großformatigen Feldsteinen, wie sie für hochmittelalterliche Gründungszonen im wasserbeeinflussten Untergrund typisch sind. Dieses Fundament ist offensichtlich bauzeitlich und bildet die statische Basis der Wand.

Darüber folgt eine mittlere Zone aus Backsteinmauerwerk, das nicht verzahnt mit dem darunterliegenden Bruchsteinverband verbunden ist. Dieses Mauerwerk weist eine horizontale Schichtung auf und scheint als nachträglicher Aufsatz oder zur statischen Verstärkung aufgebracht worden zu sein. Seine Ausführung spricht für eine bauliche Veränderung in frühneuzeitlicher Zeit, möglicherweise im Zusammenhang mit einer Erhöhung des Hofniveaus oder einer veränderten Raumnutzung nach 1650. Die oberste Wandzone ist verputzt und enthält mehrere rechteckige Fensteröffnungen mit modernen Rahmungen. Diese Elemente belegen eine jüngere Nutzungsanpassung, vermutlich als Scheunen- oder Lagerstruktur im 19. oder frühen 20. Jahrhundert.

Bemerkenswert ist zudem eine segmentbogig übermauerte Öffnung aus Backstein im unteren Bereich. Ihr Aufbau und die Lage deuten auf eine spätere Umgestaltung hin, die sich nicht in die hochmittelalterliche Bauphase einfügt. Hinweise auf eine ursprüngliche Nutzung oder Funktion dieser Öffnung fehlen.

Wandstärke

Die Mauer fungierte als Außenwange eines tonnengewölbten Erdgeschossraums und war nicht Teil der wehrhaften Ringmauerstruktur. Die reduzierte Mauerstärke erklärt sich durch die statische Entlastung des Gewölbes und die Lage an der östlichen Rückseite der Hauptburg. Die beiden noch vorhandenen Fenster wurden mit großer Wahrscheinlichkeit bereits bauseitig im 14. Jahrhundert angelegt. Die Fensterform mit Innenfassung spricht nicht gegen einen mittelalterlichen Ursprung, zumal keine typischen Anzeichen später barocker Aufbrüche vorhanden sind. Der Fall Angern ist vor allem dann aufschlussreich, wenn man ihn mit der Mauerstärke des Wehrturms auf der Südinsel vergleicht, die über 2,50 Meter beträgt. Diese Differenz dokumentiert die klare Trennung zwischen militärisch gesicherter Wehranlage und funktionalem Wohn- oder Wirtschaftsbau. Fenster in 90 cm starken Wänden waren unter diesen Bedingungen konstruktiv unproblematisch und architektonisch üblich – solange sie sich in räumlich geschützten Zonen der Burganlage befanden.

In zahlreichen hoch- und spätmittelalterlichen Palasbauten lassen sich archäologisch gesicherte Befunde dokumentieren, die belegen, dass Wandstärken unterhalb eines Meters gezielt durch kleinere, vergitterte Fensteröffnungen durchbrochen wurden – vorausgesetzt, die betreffende Fassadenzone war nicht unmittelbar wehrtechnisch exponiert. Im Fall der Burg Angern ist die östliche Außenwand des tonnengewölbten Erdgeschosses nicht nur durch den angrenzenden Wassergraben von außen weitgehend gesichert, sondern wird zugleich durch den unmittelbar südlich vorgelagerten Bergfried flankenartig abgeschirmt. Die Kombination aus reduzierter Wandstärke, lagebezogener Belichtungsöffnung mit segmentbogigem Abschluss, originaler Ziegellaibung und korrosiven Resten eines Sicherungsgitters spricht daher eindeutig für eine baulich intendierte, bauzeitliche Fensterlösung. Eine nachträgliche Einfügung lässt sich aufgrund des homogenen Mauerverbands, der statisch integrierten Gewölbebasis und fehlender sekundärer Einbauspuren ausschließen. Der Befund reiht sich somit schlüssig in eine etablierte Baupraxis des 14. Jahrhunderts ein, wie sie an vergleichbaren Anlagen im mitteldeutschen Raum mehrfach nachgewiesen ist.

Interpretation

Die Ostwand des Palas der Burg Angern dokumentiert in besonderer Weise die kontinuierliche Nutzung und bauliche Anpassung eines hochmittelalterlichen Kerngebäudes über mehrere Jahrhunderte hinweg. Der mittlere Wandabschnitt mit seiner originalen Fensteröffnung ist ein seltener und qualitativ herausragender Befund, der die Authentizität der hochmittelalterlichen Keller- bzw. Erdgeschossarchitektur bestätigt. Der nördliche Wandteil belegt kleinere Reparaturen, die sich unauffällig in das Gesamtbild einfügen, jedoch durch Materialwahl und Mörtelzusammensetzung eindeutig als sekundär zu erkennen sind.

Der südliche Abschnitt zeigt hingegen eine deutliche Überformung mit klar voneinander ablesbaren Bauphasen, die von einer barocken Umgestaltung bis hin zu modernen Eingriffen reichen. Diese Überlagerungen spiegeln die zunehmende Umnutzung des Palas von einem Wehr- und Verwaltungsbau hin zu sekundären wirtschaftlichen Funktionen wider. Solche Transformationsprozesse sind für die Altmark charakteristisch, finden sich aber nur selten so klar ablesbar und vergleichbar erhalten wie in Angern.