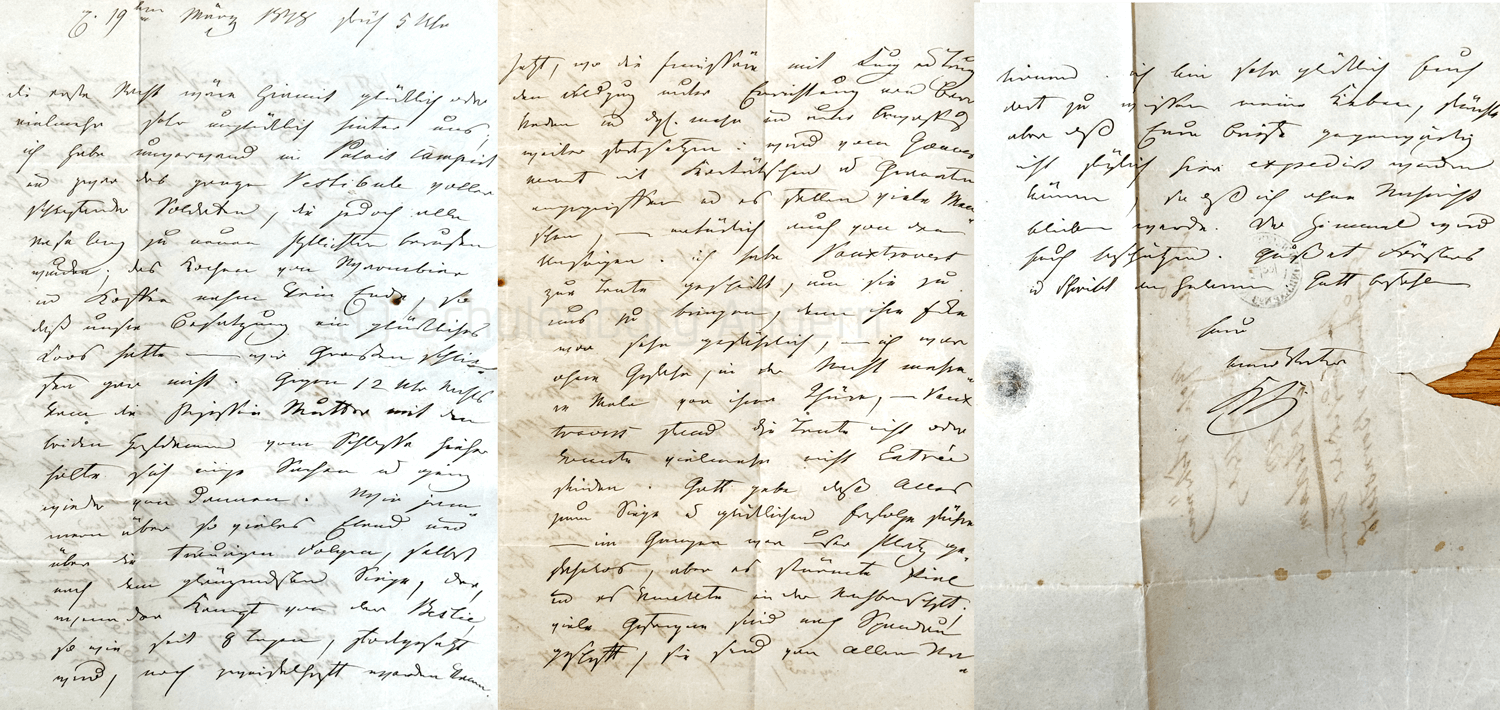

Kurd von Schöning im März 1848. Der Brief Kurd von Schönings an seine Tochter Helene Gräfin von der Schulenburg vom 19. März 1848, früh 5 Uhr, stellt ein einzigartiges Zeugnis der Berliner Märzkämpfe aus der Innensicht des preußischen Hofes dar. Als Hofmarschall des Prinzen Carl von Preussen und enger Vertrauter des Hauses Hohenzollern erlebte Schöning die dramatischen Ereignisse nicht nur als politischer Beobachter, sondern als unmittelbar Betroffener. Der Brief offenbart in dichter Sprache die Ambivalenz zwischen persönlicher Besorgnis, Loyalität zum Hof und latenter Ohnmacht angesichts der revolutionären Dynamik.

Schon der Einstieg – "die erste Nacht wäre hiermit glücklich oder vielmehr sehr unglücklich hinter uns" – deutet auf eine emotionale Desorientierung hin. Die Formulierung negiert die traditionelle Siegersemantik militärischer Ordnung und verweist auf einen Ausnahmezustand, der auch die Sprache destabilisiert. Schöning beschreibt das Vestibül eines Hofpalais voller schlafender Soldaten, das Kochen von Warmbier in improvisierten Gefäßen, das permanente Ausrücken zur Erfüllung neuer Pflichten. Diese Bilder zeigen eine militärische Ordnung, die durch Überforderung, Mangel und Ungewissheit erodiert.

Die Szene, in der Hofdamen der Königinmutter nachts Gegenstände aus dem Schloss holen, belegt nicht nur die prekäre Sicherheitslage, sondern auch die beginnende Auflösung des höfischen Sicherheitsraums. Gleichzeitig thematisiert Schöning die Hoffnung auf einen "glänzendsten Sieg", der jedoch in einer paradoxen Wendung sogleich durch "Elend und traurige Folgen" relativiert wird. Die Sprache oszilliert zwischen amtlicher Berichtssprache, sorgenvoller Familiennachricht und latentem Krisenprotokoll.

Der Begriff "Kartätschen und Granaten" verweist auf die reale Gewalt, mit der das preußische Militär gegen die revolutionäre Bewegung vorging. Schöning übernimmt dabei nicht die Sichtweise der Aufständischen, signalisiert aber auch keine Genugtuung über den Einsatz. Vielmehr vermerkt er, dass viele Menschen sich "ertüchtig stellen" – eine beinahe respektvolle Beobachtung des Mutes der Aufbegehrenden. Auch die Erwähnung von Gefangenen "aller Nationen" zeigt ein gewisses Verständnis für die Breite der Bewegung.

Zugleich tritt die private Sorge um Familie und Freunde immer wieder hervor. Die Erwähnung von "Vauxtrovert" – wohl ein Bediensteter oder Vertrauter – als Kurier für bedrohte Angehörige, die Unmöglichkeit, Nachrichten zu erhalten, das Vertrauen in den "Himmel" als letzte Instanz der Hoffnung: all dies offenbart die zutiefst persönliche Dimension einer politischen Zeitenwende.

Schönings Brief ist damit mehr als ein privates Schreiben: Er ist ein Fenster in die mentale Welt eines konservativen Hofbeamten am Beginn der Revolution von 1848. Er dokumentiert die beginnende Desintegration der monarchischen Ordnung nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Palästen. Zwischen Pflichtbewusstsein, Fassungslosigkeit und stiller Sorge oszilliert eine Stimme, die die Wucht des Umbruchs bereits spürt, aber noch nicht vollständig begreift.

Wilhelms Rolle in der Märzrevolution und die Perspektive Kurd von Schönings

Die politischen Ereignisse rund um die Berliner Märzrevolution 1848 lassen sich nicht ohne die Rolle Prinz Wilhelms – des späteren Kaisers Wilhelm I. – verstehen, der in der zeitgenössischen Öffentlichkeit als „Kartätschenprinz“ berüchtigt wurde. Obwohl Wilhelm am 9. März zum Militärgouverneur in den westlichen Provinzen ernannt worden war, verblieb er auf Befehl seines Bruders Friedrich Wilhelm IV. vorerst in Berlin, wo er maßgeblich Einfluss auf die militärischen Reaktionen gegen die revolutionäre Bewegung nahm. Die Historiografie bleibt hinsichtlich seiner Rolle gespalten: Während einige Forscher – wie Christopher Clark – ihm eine treibende Kraft hinter der gewaltsamen Eskalation vom 18. März zuschreiben, sehen andere, wie Frederik Frank Sterkenburgh, in der späteren Stigmatisierung Wilhelms vor allem das Ergebnis politischer Propaganda.

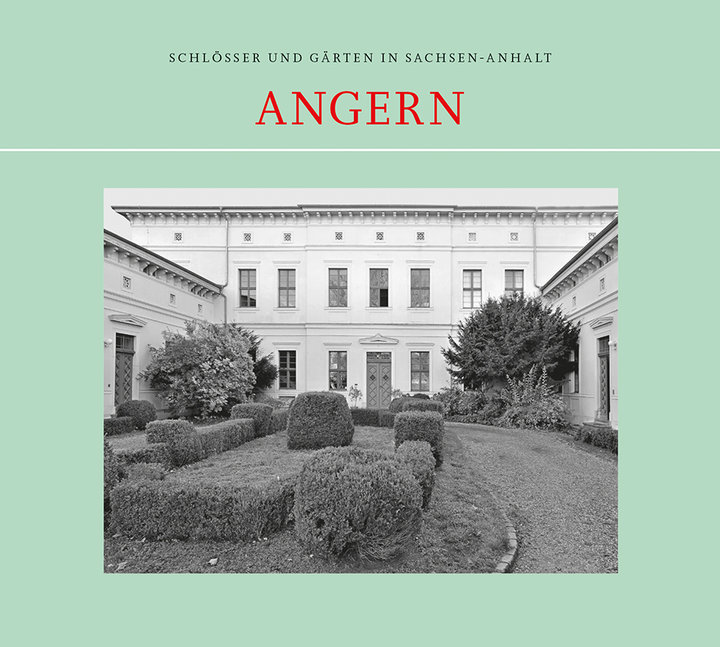

Das im Brief erwähnte „Palais“, in dem Kurd von Schöning die Nacht des 18. auf den 19. März 1848 verbrachte, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Palais Prinz Karl an der Wilhelmstraße in Berlin. Als langjähriger Hofmarschall am Hofe von Prinz Karl von Preußen war Schöning dort nicht nur dienstlich verankert, sondern auch physisch präsent, insbesondere in Zeiten politischer Unruhe. Das Palais diente während der Barrikadenkämpfe als Rückzugsort für Teile des Hofes sowie als improvisierter Stützpunkt für militärische Einheiten, was die im Brief geschilderte Situation – ein Vestibül voller Soldaten, provisorische Verpflegung, nächtliche Bewegungen von Hofdamen – plausibel macht. Die räumliche Nähe zum Berliner Schloss, von dem aus die Prinzessin Mutter und ihre Begleiterinnen in der Nacht zum Palais wechselten, unterstreicht diese Lokalisierung zusätzlich. Damit liefert der Brief auch einen seltenen Einblick in die Nutzung höfischer Residenzen als operative Räume während der Revolution. Während der Revolution von 1848 blieb Prinz Carl von Preußen in Berlin und öffnete sein Palais am Wilhelmplatz für Bürgerversammlungen, was ihm den Ruf eines gemäßigten und reformbereiten Mitglieds des Königshauses einbrachte.

In diesem Kontext gewinnt der Brief Kurd von Schönings besondere Bedeutung. Er verfasst ihn in den frühen Morgenstunden des 19. März – unmittelbar nach den Barrikadenkämpfen – aus einem Palais im Zentrum des Geschehens. Ohne direkten Verweis auf Wilhelm, aber mit eindringlicher Schilderung der chaotischen Zustände, der militärischen Überforderung und der angespannten Lage am Hof, liefert Schöning eine authentische Stimme aus dem monarchischen Umfeld, das zwischen Loyalität, Angst und Kontrollverlust schwankte. Dass Schöning den Einsatz von „Kartätschen und Granaten“ beiläufig erwähnt, ohne ihn explizit zu rechtfertigen oder zu verurteilen, lässt sich als stummer Reflex auf die Haltung der Militärpartei deuten, deren Sprachrohr Wilhelm zunehmend wurde. Indem Kurd von Schöning seine Sorgen auf die praktische Organisation und den Schutz der Angehörigen konzentriert, offenbart er die lähmende Wirkung eines politischen Umbruchs, der selbst die engsten Zirkel der Macht nicht verschonte.

Originaltext (Transkription mit leichten stillen Eingriffen zur Lesbarkeit)

19. März 1848, früh 5 Uhr

Die erste Nacht wäre hiermit glücklich oder vielmehr sehr unglücklich hinter uns. Ich habe unverwandt im Palais campiert, und zwar das ganze Vestibule voller schlafender Soldaten, die jedoch alle Nase lang zu neuen Pflichten berufen wurden. Das Kochen von Warmbier in [Koffern?] nahm kein Ende, sodass unsere Besetzung ein glückliches Los hatte. Wir draußen schliefen gar nicht.

Gingen 12 Uhr nachts von [der Wohnung] der Prinzessin Mutter mit den beiden Hofdamen vom Schlosse hieher, holten sich einige Sachen und gingen wieder von dannen. Wir jammern über so vieles Elend und traurige Folgen, selbst nach dem glänzendsten Siege, der in Sinn der Kämpfe von der Beslie [gemeint: Berlin?] so wie seit 8 Tagen fortgesetzt und noch zweifelhaft gewendet kann [wird?].

[Die Aufständischen] setzen, wo die Emissäre mit kurz und treu den Feldzug unter Errichtung von Barrikaden u.ä. mahnen und unter gewissen Zeichen weiter fortsetzen: wird vom Gouvernement mit Kartätschen und Granaten angegriffen, und es stellen viele Menschen [sich tapfer]. Auch von den Anseigen [Ansässigen?] – ich habe schon Vauxtrovert zur Leute geschickt, um sie zu uns zu bringen, denn ihre Ecke war sehr gefährlich. Und ich wieder ohne Gesetze in der Nacht mehrere Male von ihrer Türe [abgeholt] – Vauxtrovert stand. Die Tante nicht oder konnte vielmehr nicht extra [gefunden werden?].

Gott gebe, dass alles zum Siege und glücklichen Erfolge führe. Im Ganzen war der Platz gedesikos [?], aber es stürmte viel und es knallte in der Nachbarschaft. Viele Gefangene sind nach Spandau geschafft, sie sind von allen Nationen.

Ich bin sehr glücklich, dort zu wissen meine Lieben, fürchte aber, dass Eure Briefe gegenwärtig nicht glücklich hier expediert werden können, sodass ich ohne Nachricht bleiben werde. Der Himmel wird Euch beschützen. ... Euer

Kommentar

- Zeit und Ort: Der Brief wurde in der Frühe des 19. März 1848 verfasst, also unmittelbar nach der Nacht der Barrikadenkämpfe in Berlin. Kurd von Schöning befand sich im Palais (mutmaßlich dem Palais des Prinzen Karl).

- "Vestibule voller schlafender Soldaten": Bezieht sich auf die militärische Präsenz im Zentrum des Berliner Hofes. Die Soldaten waren ununterbrochen im Einsatz, offenbar auch im Innenraum des Palais untergebracht.

- "Warmbier": Ein zu dieser Zeit gebräuchliches wärmendes Getränk für Soldaten. Der Hinweis zeigt Improvisation und Notversorgung.

- "Prinzessin Mutter": Gemeint ist vermutlich Elisabeth Ludovika von Bayern, Gemahlin Friedrich Wilhelms IV., die zur damaligen Zeit als "Königin Mutter" wahrgenommen wurde.

- "glänzendster Sieg": Ironischer oder resignierter Verweis auf die Gewaltanwendung gegen Demonstranten, trotz scheinbarer "Erfolge".

- "Kartätschen und Granaten": Das Militär schlug die Aufstände mit brutaler Gewalt nieder, insbesondere mit Kartätschen (Splittermunition).

- "Vauxtrovert": Vermutlich ein Bediensteter oder Offizier im persönlichen Umfeld, beauftragt, Familienangehörige aus einem gefährlichen Stadtgebiet zu bergen.

- "Gefangene nach Spandau": Spandau war als Festung und Gefängnis bekannt. Die Erwähnung verschiedener Nationalitäten unter den Aufständischen verweist auf die Vielfalt der Bewegung.

- "keine Nachricht von Euch": Helene befand sich vermutlich nicht in Berlin; Kurd sorgt sich um ihre Sicherheit und beklagt unterbrochene Kommunikation.

Der Brief Kurd von Schönings vom 17. September 1848 im Kontext der Revolutionskrise

Politische Gesten und höfischer Blick. Der Brief Kurd von Schönings vom 17. September 1848 ist ein aufschlussreiches Zeitzeugnis zur politischen Mentalität konservativer Hofkreise in Preußen während der zweiten Phase der Märzrevolution. Verfasst in Glienicke (vermutlich aus seinem Wohnsitz in der Villa Schöningen), verbindet das Schreiben persönliche Familienansprache mit präziser Beobachtung tagespolitischer Entwicklungen. Dabei tritt Schöning nicht als neutraler Chronist auf, sondern als Akteur und Vertreter einer monarchischen Ordnung, die zwischen symbolischer Versöhnung und reaktivem Autoritarismus laviert.

Zentral ist die Schilderung eines „Versöhnungsfestes“, bei dem die Rückkehr regulärer Truppen, darunter aus Holstein, mit öffentlichkeitswirksamen Gesten der Eintracht inszeniert wird. Dies bezieht sich offenbar auf preußische Soldaten, die zuvor im Schleswig-Holsteinischen Krieg gegen Dänemark eingesetzt waren und nun nach Berlin bzw. ins Umland zurückkehrten. Ihre Ankunft wurde öffentlich als „Versöhnungsfest“ inszeniert: Die Bürgerwehr empfing sie mit Blumen, der König reichte ihren Vertretern demonstrativ die Hand. Die Begrüßung durch die Bürgerwehr mit Blumensträußen, das Händeschütteln des Königs mit deren Vertretern und die gemeinsame Tafelrunde markieren eine orchestrierte Re-Integration des Militärs in das zivile Stadtleben – eine Reaktion auf die politische Entfremdung seit März. Schöning beobachtet diese Szenen mit spürbarem Wohlwollen, zugleich jedoch mit einer skeptischen Distanz: Begriffe wie „berauschtes Volk“ oder Hinweise auf den „vorübergehenden Rausch“ des letzten Skandals zeigen seine Sorge vor Instabilität und populärer Übertreibung.

Die politischen Personalentscheidungen jener Tage reflektiert Schöning mit auffallender Detailkenntnis. Die Ernennung von Ernst von Pfuel zum Ministerpräsidenten wird mit vorsichtiger Zustimmung aufgenommen – ein Zeichen dafür, dass selbst konservative Kreise nach Alternativen zum zunehmend diskreditierten Kriegsminister Leopold von Gerlach und den ultras der Reaktion suchten. Die Nennung von General von Wrangel als neuem Oberbefehlshaber und Schleinitz als Adjutanten in „allerhöchster Nähe“ illustriert den Wunsch nach stabilen, pragmatischen Führungsfiguren, die zugleich königsnah und militärisch bewährt sind.

Im Subtext des Briefs tritt jedoch auch die Ambivalenz des höfischen Selbstverständnisses zutage: Schöning bewegt sich zwischen der Gewissheit monarchischer Überlegenheit und der Wahrnehmung realer Bedrohung. Die Erwähnung des aus der Bürgerwehr „gestoßenen“ Tropico (?) und die Unsicherheit über das politische Schicksal befreundeter Familien deuten auf die Brüchigkeit des sozialen Gefüges hin. Politische Gegner erscheinen nicht als legitime Diskussionspartner, sondern als Risikofaktoren, die es auszugrenzen gilt. Das neue Ministerium möge nun endlich „kräftige Farbzeichen“ setzen – eine Formulierung, die weniger Reformbereitschaft als restaurative Zielsetzung impliziert.

Der Brief ist damit ein paradigmatisches Dokument für die höfische Perspektive auf die Revolution von 1848: geprägt von Stabilitätssehnsucht, Loyalität zur Krone, Misstrauen gegenüber bürgerlicher Eigenmächtigkeit und vorsichtiger Hoffnung auf eine Wiederherstellung der Ordnung unter königlicher Führung. Schöning tritt dabei als mentalitätsgeschichtlich höchst aufschlussreicher Vertreter eines Systems auf, das seine Legitimität nicht mehr allein aus der göttlichen Ordnung, sondern zunehmend aus der erfolgreichen Bewältigung von Krisen ableiten muss.